インフルエンザ

インフルエンザの症状

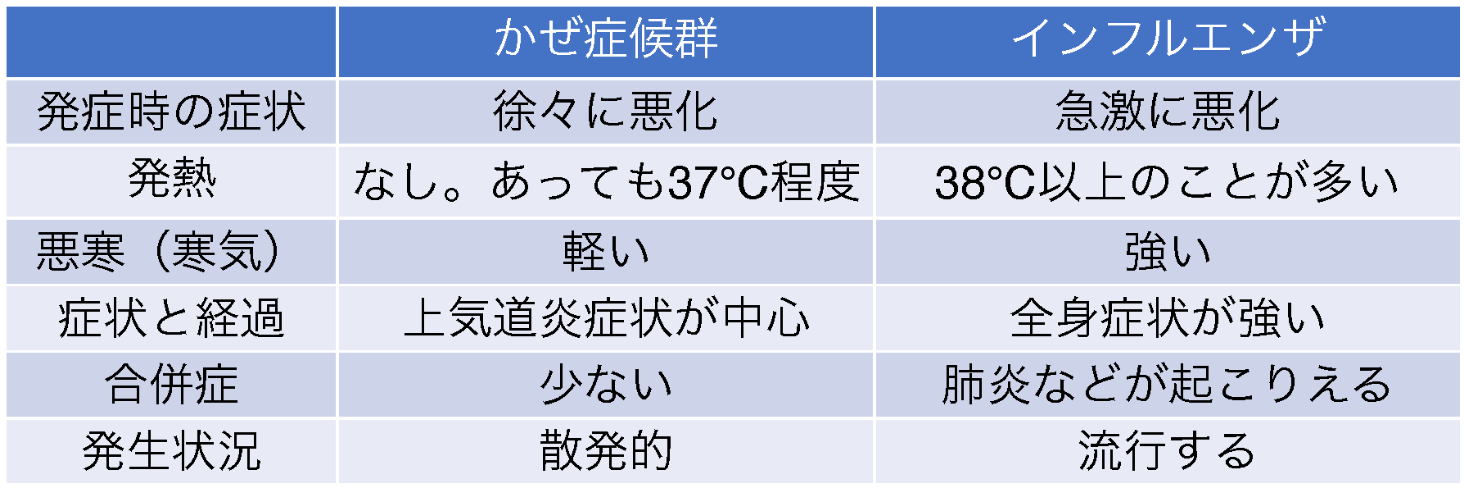

インフルエンザはインフルエンザウィルスによる肺と気道の感染症で、全身症状や高熱を伴う点がかぜ症候群とは異なります。インフルエンザの特徴的な症状は突然の発症で、38℃以上の高熱を呈し、高熱に続いて鼻水や鼻づまり、のどの痛み、咳や痰などの上気道炎症状や呼吸器症状と、全身倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛などの全身症状を呈し、25%程度の症例では、下痢、嘔気、嘔吐、食欲不振などの症状も示します。なお、消化器症状の合併はA型よりもB型の感染に多く見られます。症状も風邪よりも重くなりますが、典型的な症状を示さない場合も時に認められます。特に高齢になるほど高熱を呈さない頻度が高くなり、65歳以上の人の15%~20%では最高体温が37.5℃以下であることが報告されています。しかしながら、インフルエンザによる死亡者の大半は65歳以上の人が占めています。最高体温に関しては、一般的にA型のほうがB型よりも高くなる傾向があります。

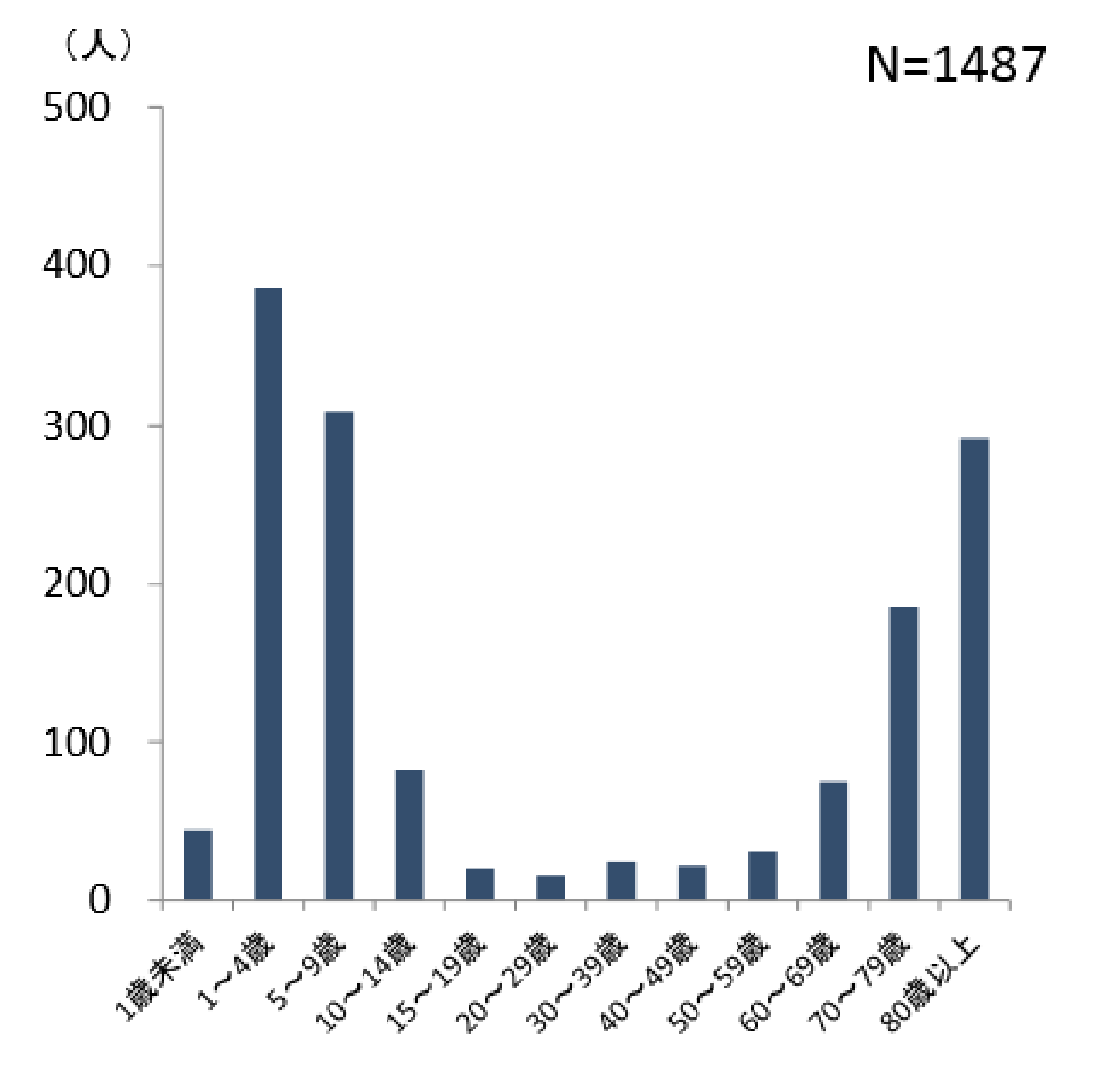

インフルエンザは、毎年1,000万人-1,500万人が医療機関を受診しており、年齢分布では、患者の半数が20歳未満であり、約10%は70歳以上です。インフルエンザの潜伏期間は平均1.5日(1日~3日)ですが、発症の1日~2日前からインフルエンザウィルスの排出は始まっており、成人の場合は5日~10日間、小児や高齢者では10日以上続くとされています。

かぜ症候群とインフルエンザの違い

(わかりやすい病気のはなしより引用)

入院患者数と重症患者数の年齢階級別の推移

(厚生労働省ホームページより引用)

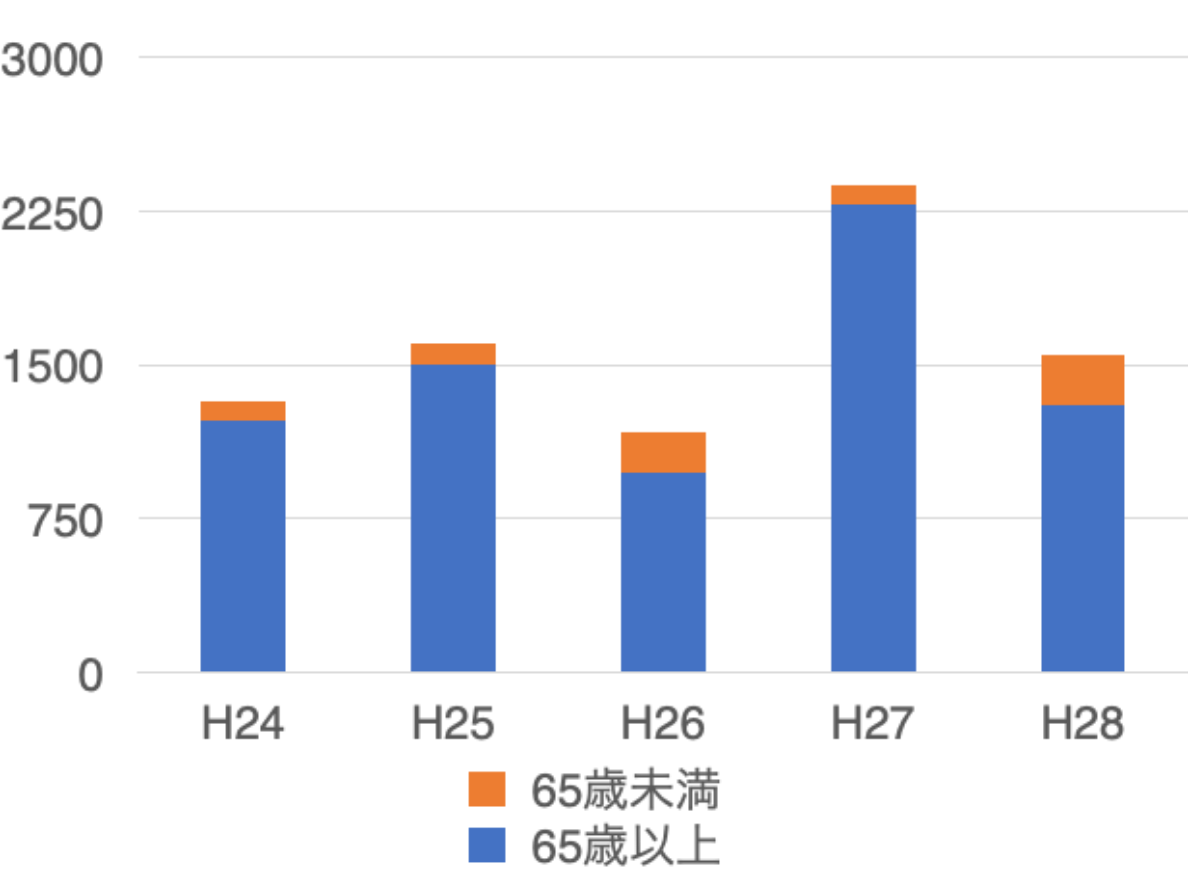

インフルエンザによる死亡者数

(厚生労働省人口動態統計から作図)

インフルエンザの診断

インフルエンザウィルスにはA型、B型、C型の3つのタイプがあり、さらにA型は100種類以上に分けられます。A型の特徴は、ウィルスが次々に変異することです。そのため、A型は一度感染しても抗体がうまく働かず、別シーズンにまた感染することがありますし、症状も重くなりやすいです。B型はあまり変異しないので、一度感染した後は抗体が良く働き、二度目の感染からはA型ほど悪化しにくいです。ただし初感染の時はA型同様に強い症状が出ます。C型はA型、B型と比べて症状も感染力も弱く、軽い症状で済むことが多いです

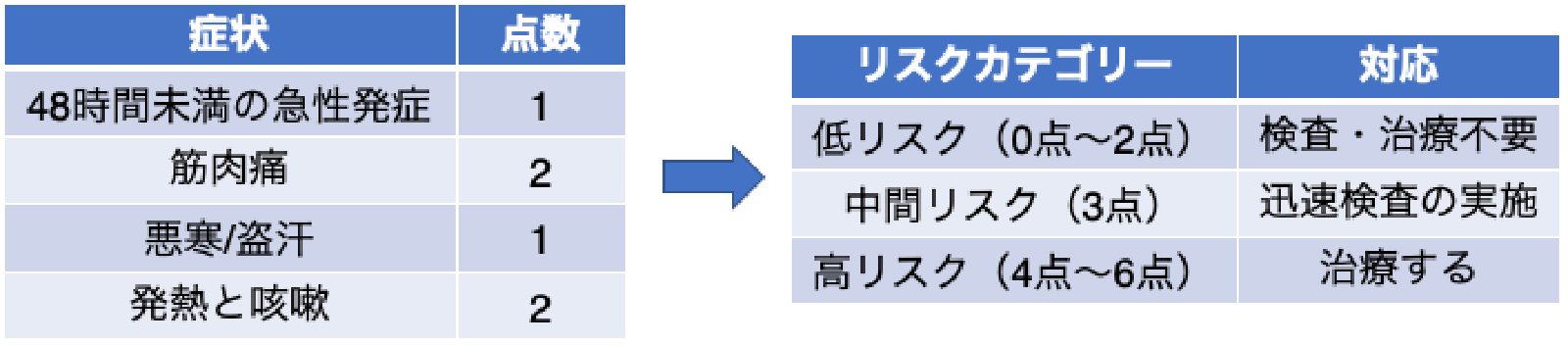

インフルエンザの診断は臨床症状だけでは必ずしも簡単ではなく、迅速診断キットによる診断が有用です。迅速診断キットの的中率は検体採取者の技量により大きな影響を受け、以前は60%~70%の陽性的中率(インフルエンザ感染を正しく陽性と判断する割合)しかないと報告されていましたが、最近ではキットや検査機器の進歩により、A型・B型ともに陽性的中率は90%以上と報告されており臨床的には非常に有用です。迅速診断キットは、発症12時間以内のウィルス量が少ない時期には偽陰性になることが懸念されていますが、最近の優れた迅速診断キットでは発症から6時間以内であっても多くの例では陽性になります。ただし、陽性的中率が90%だと仮定すると、迅速診断キットで陰性であっても実はインフルエンザ感染をしている人が10%程度は存在するということになります。インフルエンザ検査陰性でインフルエンザ様症状を呈していた欧州15か国の3,266人の患者を対象とした研究では、抗インフルエンザ薬のタミフルを処方したほうが回復する時間が早かったことが報告されています。そのため最近では、下図のように症状により検査や治療の適応を決める考え方も提唱されています。なお、迅速診断キットの感度は、成人では小児と比べて低く、またB型はA型よりも低いと報告されています。

症状による検査・治療の適応

(Ebell MH, et al. J Am Board Fam Med 2012より引用改変)

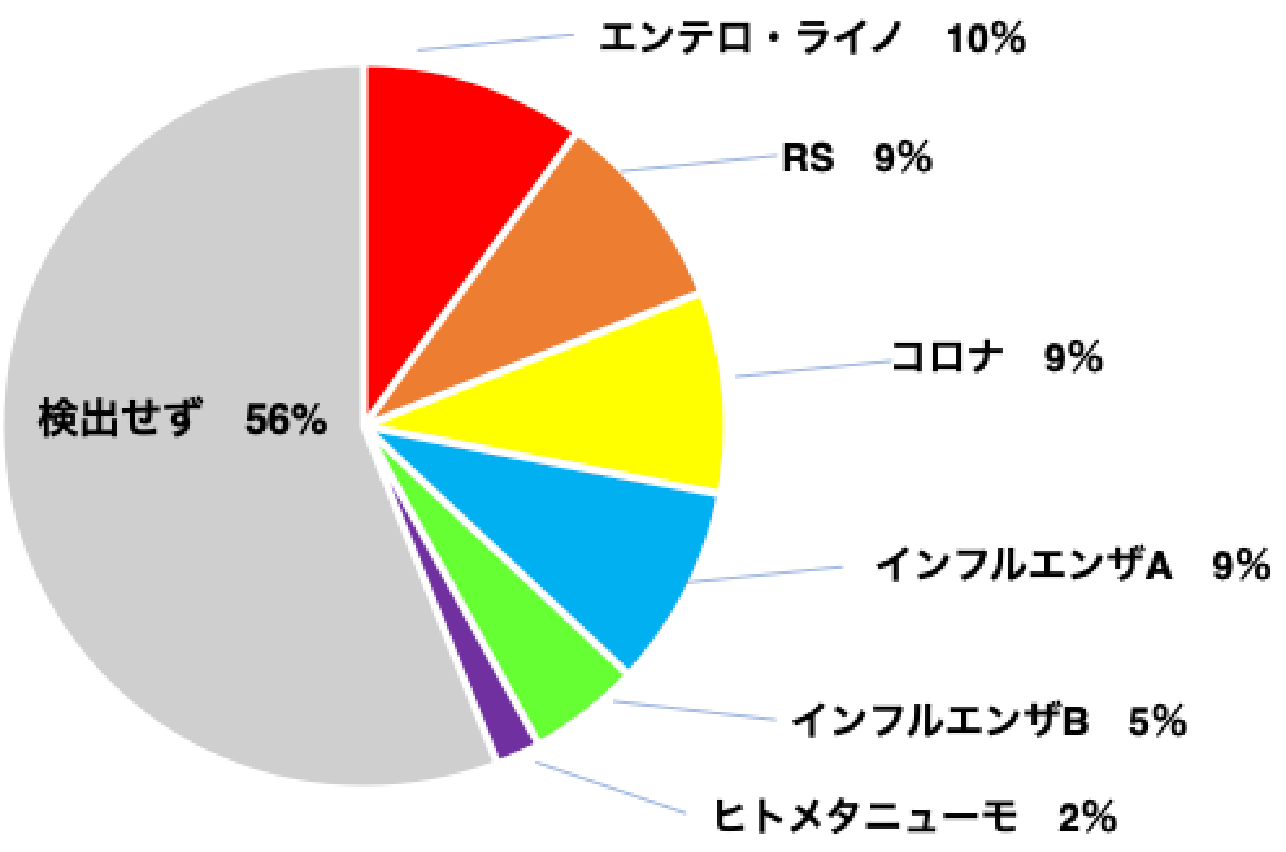

迅速診断キットが陰性の時のウィルス感染

インフルエンザ様の症状を呈しているにもかかわらず、迅速診断キットで陰性であった場合、下図に示すとおりライノウィルス、RSウィルス、コロナウィルスなどが原因となっている可能性が考えられます。また迅速診断キットでは検出できなかったインフルエンザの症例も少なからず認められます。

インフルエンザキット陰性例におけるウィルス遺伝子検出の成績

(インフルエンザ診療マニュアルから引用・改変)

インフルエンザを発症してしまったら

通常、発症後48時間以内であれば抗インフルエンザ薬の効果が期待できます。発症2日以内の早期治療は3日以降の治療開始と比較して死亡率を有意に減少させることも報告されていることから、重症化したら治療開始という考えではすでに遅いと考えられます。また、インフルエンザは感染力が強く、咳などで空気中に飛び散ったウィルスからも感染するため、むやみに他人と接触しないように気を付ける必要があります。インフルエンザと診断されたら安静にして十分な休養を取ることが最も重要です。解熱剤により熱を下げることにより体内でウィルスが生き残って治るまでに時間が掛かるようになるため、38.5℃~39℃程度の熱が続いて食事や水分が十分に取れない場合を除いては解熱剤を頻繁に使うことは避けたほうが良いと考えられます。脱水の予防のため水分の補給が必要ですが、水分はできるだけイオン飲料や経口補水液でとることが望ましいと考えられます。また、インフルエンザウィルスは低温・低湿度の条件で増殖しやすくなるため、できるだけ部屋の室温を20度以上、湿度を50%以上に保つことが望まれます。

インフルエンザウィルスの電子顕微鏡写真

(サイエンスなびより引用)

インフルエンザワクチンの適応

インフルエンザワクチンの適応は、65歳以上の人、60-64歳で心臓・腎臓・呼吸器などの病気がある人や免疫機能不全などの基礎疾患のある人ですが、医学的に接種が不適当な人以外は希望する人全てが任意接種を考慮すると良いとされています。特に、5歳以下の小児(特に2歳以下)、妊婦及び産後2週以内の褥婦、施設入所者などは重症化を起こしやすいハイリスク群のため積極的な接種が勧められます。なお、予防接種実施規則第6条による接種が不適当な人とは、明らかな発熱(通常37.5℃以上)を呈する人、重篤な急性疾患を患っていることが明らかな人、予防接種液の成分によってショックやアナフィラキシーを呈したことがある人、その他予防接種を行うことが不適当な状態にある人、などです。

インフルエンザワクチンは、インフルエンザウィルスの感染を完全に抑える効果はありませんが、発病を抑える効果や重症化を予防する効果が一定程度認められています。厚生労働省の報告によると、インフルエンザワクチンの接種は、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については、34%~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があるとされています。また、6歳未満の小児についても発病防止に対する有効率は60%と報告されています。米国においては、インフルエンザワクチンの効果について毎年検討が行われていますが、それによるとワクチン接種により、65歳未満の健常者ではインフルエンザの発症を70%-90%減らし、65歳以上の一般高齢者では肺炎や入院を30%-70%減らすことが出来ると報告されています。

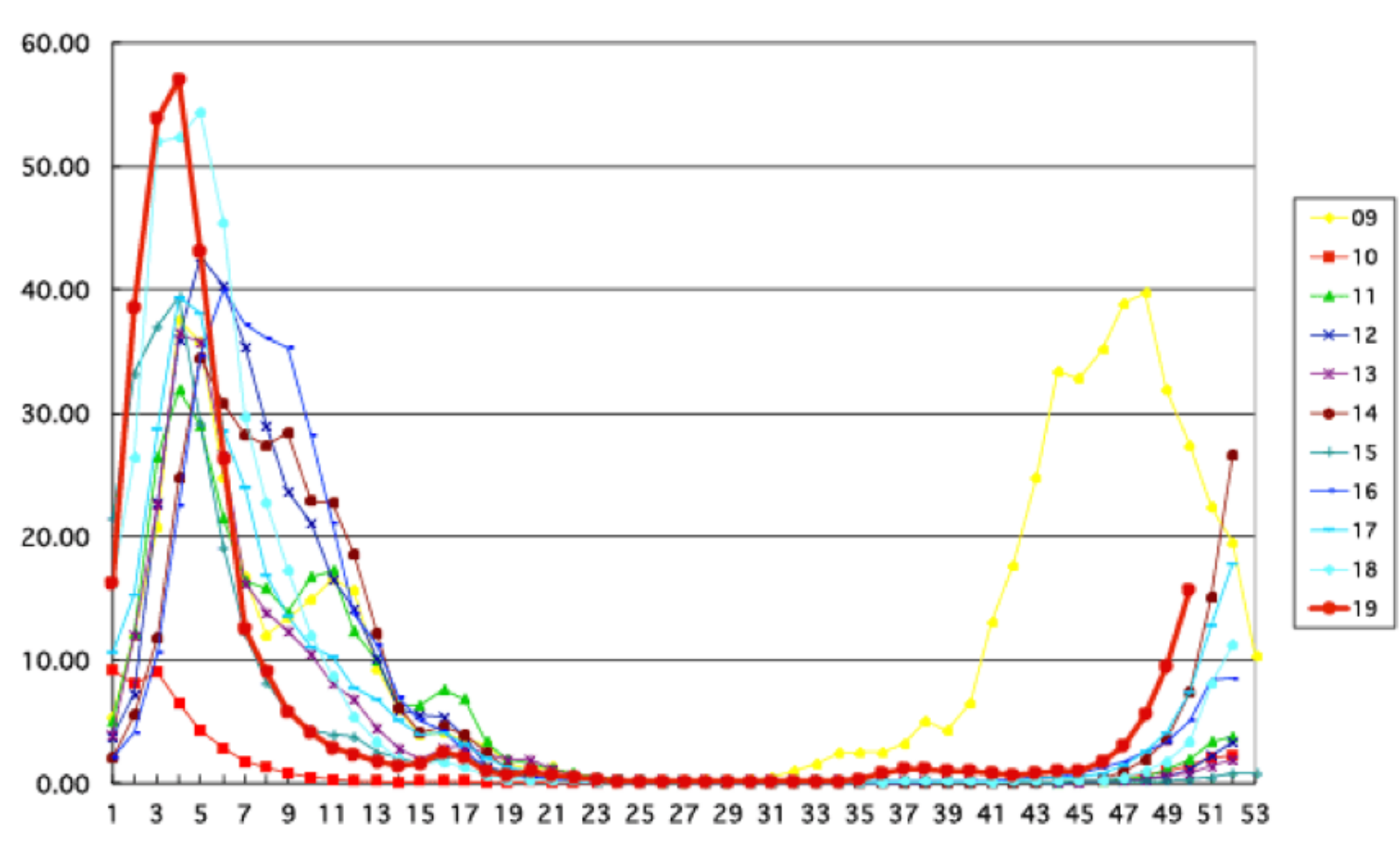

インフルエンザワクチンの接種後約2週間で抗体値が上昇し、1か月後にピークとなった後、3か月~4か月の間に徐々に抗体価が下がるため、ワクチンの効果は通常約5か月持続するとされています。日本では、インフルエンザは下図のように例年12月~4月頃に流行し、例年1月末から3月上旬に流行のピークを迎えますので、12月中旬までにワクチン接種を終えるのが望ましいです。

過去10年の週ごとのインフルエンザ発症数

(国立感染症研究所資料より引用)

日本で製造されているインフルエンザワクチンに含まれる卵蛋白量は1mLあたり数ng(ナノグラム)程度であるため、卵を食べて重篤なアナフィラキシー反応を起こす人以外は、卵アレルギーの人でもワクチン接種はほとんど問題ないとされています。また、妊娠中や授乳中のワクチン接種も問題ありません。

現在、インフルエンザワクチンの貼付剤の有効性が動物実験で確認されており、今後の臨床応用に向けて様々な検討が行われています。また、毎年インフルエンザワクチンを接種する意義は感染予防以外にもあるようで、米国における大規模研究において、インフルエンザワクチンの接種により心筋梗塞の発症リスクが10%低下することが報告されています。

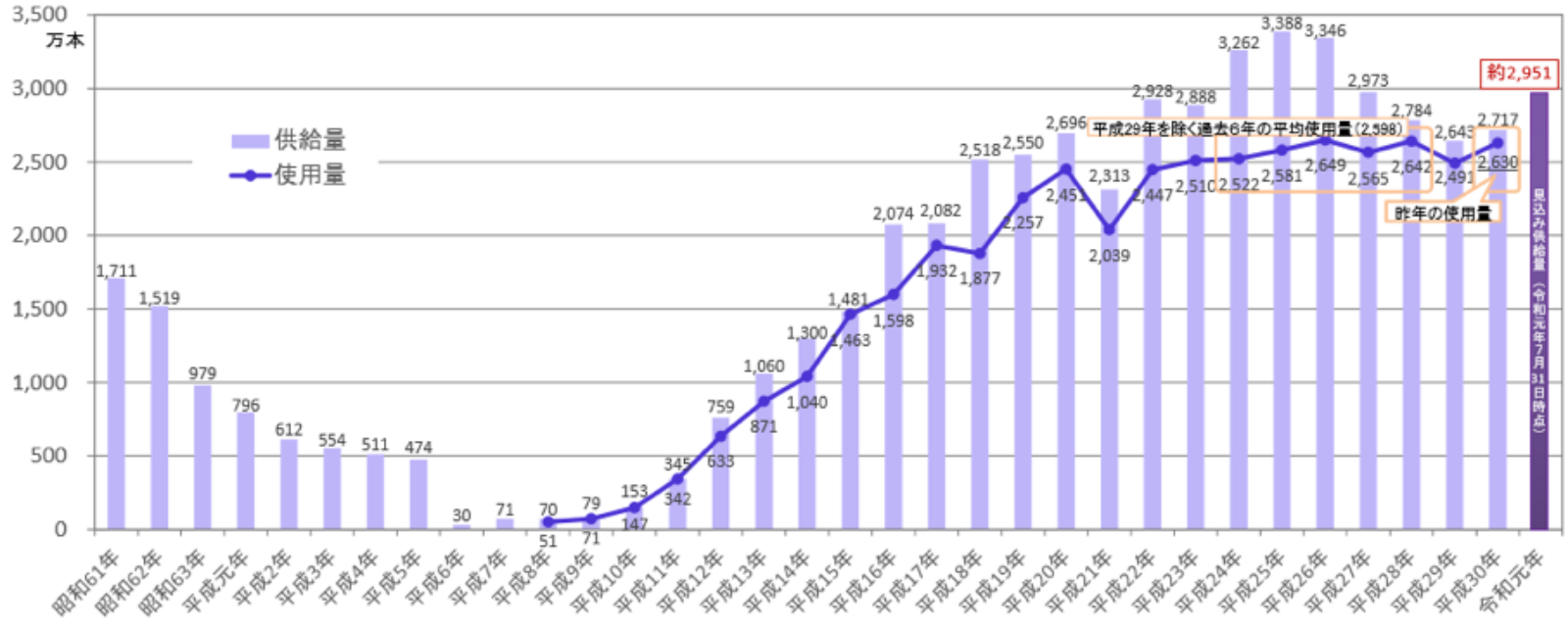

インフルエンザワクチンの供給量と使用量

(厚生労働省資料より引用)

インフルエンザワクチンの副反応

ワクチンの副反応としては、接種した場所の発赤、腫れ、痛みなどの局所反応が10%~20%前後に認められますが、ほとんどは2日〜3日でおさまる一過性の局所反応です。 全身性の反応としては、発熱、頭痛、寒気(悪寒)、倦怠感などが見られます。接種した人の5%~10%に起こり、こちらも通常2日~3日で改善します。なお、ワクチン接種に伴う発熱は、通常接種後12時間以内に起こるとされています。また、まれではありますが、重篤な副反応として、ショック、アナフィラキシー様症状、ギラン・バレー症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障害、喘息発作、血小板減少性紫斑病などが起こることが報告されています。重篤な副反応の頻度は100万人に1人くらいと報告されています。

抗インフルエンザ薬について

抗インフルエンザ薬を使用する目的は、ウィルスの増殖を抑えて、その量を減らすことです。抗インフルエンザ薬でウィルスを早く減らすことで、熱などのつらい症状は短期間で改善し、また肺炎などのリスクの低下も期待できます。

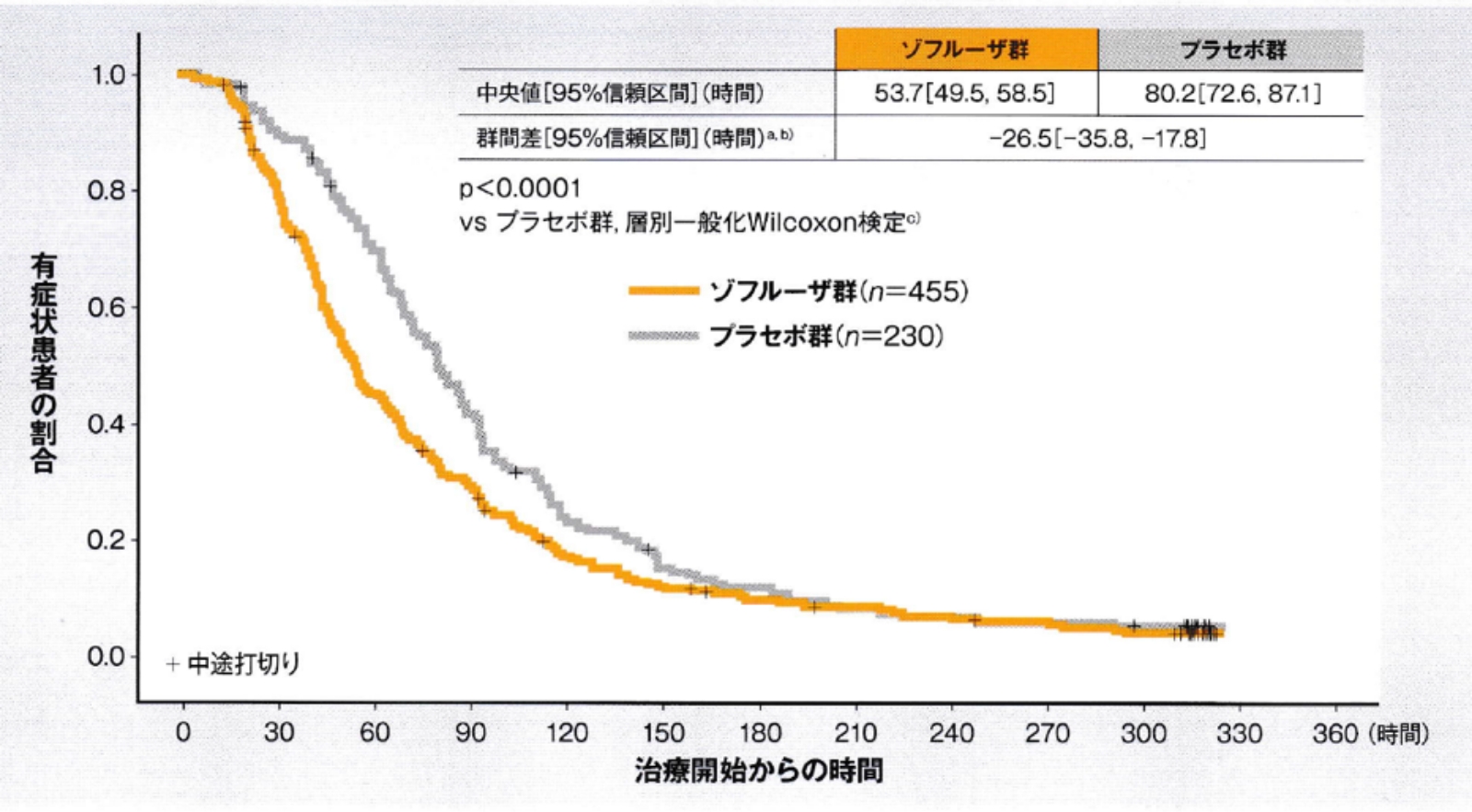

ゾフルーザ投与の有無によるインフルエンザ罹病期間の差

(国際共同第III相試験より引用)

現在おもに使用されている抗インフルエンザ薬は、ノイラミニダーゼ阻害薬のタミフル、リレンザ、ラピアクタ、イナビルの4種とキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬のゾフルーザの計5種類があり、なかでもイナビルとゾフルーザは、いずれも1度だけの服用で良いため近年使用頻度が増えています。また、タミフルはジェネリックも使用されています。

各抗インフルエンザ薬の投与経路と用法・用量

ノイラミニダーゼ阻害薬は、増殖したウィルスが細胞から離れて別の細胞に移動するのを邪魔する働きがあります。キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬は、細胞内でウィルスの増殖に必要な遺伝情報を合成するのを邪魔して、細胞内でウィルスが増殖するのを防ぐ働きがあります。

主な抗インフルエンザ薬の作用部位

(わかりやすい病気のはなしより引用・改変)

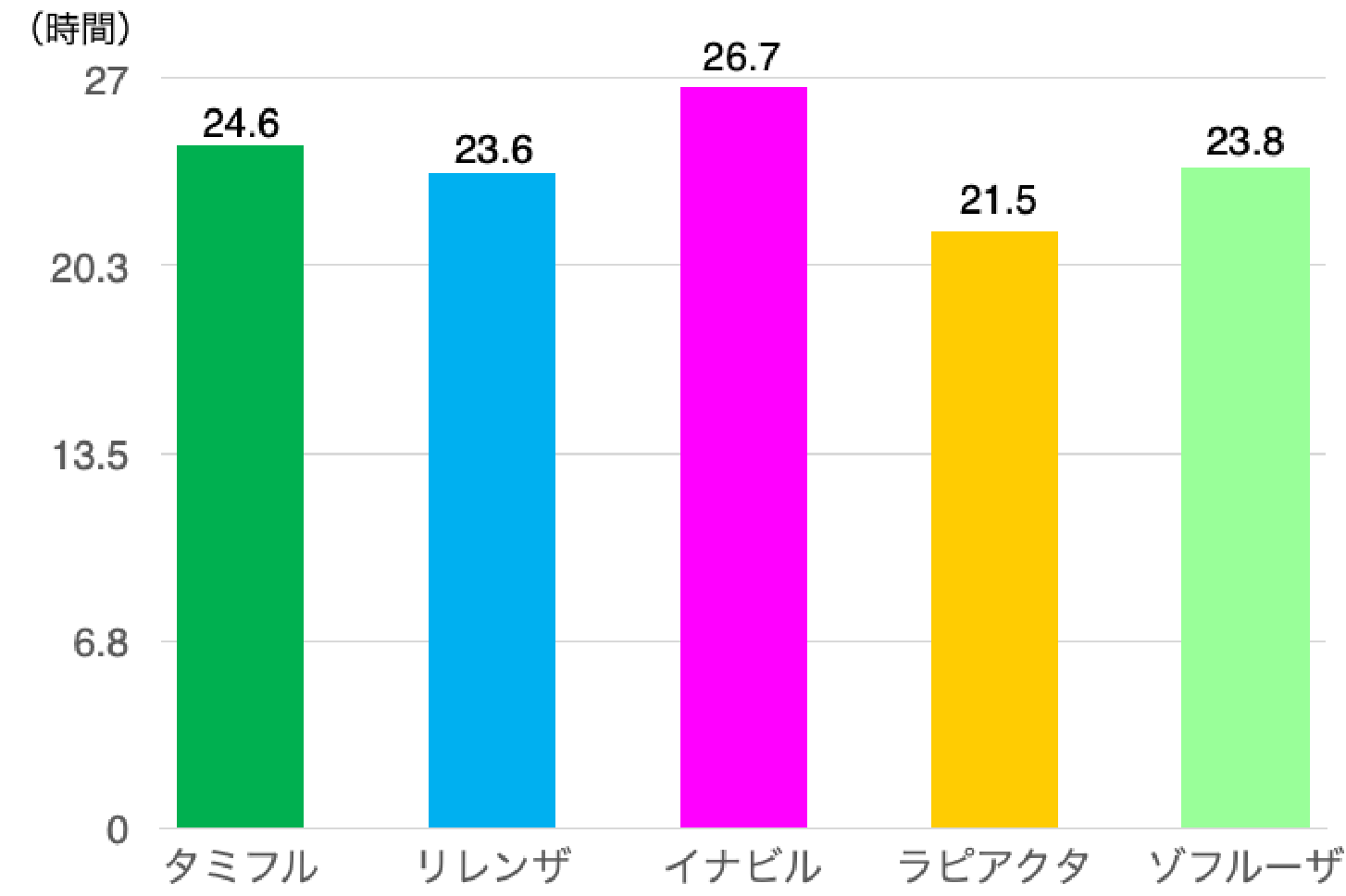

迅速診断キットでインフルエンザA型感染と診断された20歳以上の人の平均解熱時間の比較では、いずれの薬でも22-26時間程度で解熱しており、薬剤間の差はそれほどないと考えられます。

迅速診断キットA型における抗インフルエンザ薬の平均解熱時間

(インフルエンザ診療マニュアルより引用・改変)

家庭と学校での感染対策

家庭内で最初にインフルエンザの発症が起こってから家族内での感染による発症は2日~3日後に多く、ほとんどが5日以内にみられます。初発者が小児の場合は母親に感染することが多く、また兄弟間での感染もよくみられます。予防投薬が行われない場合の家族内感染の割合は30%程度とされています。

学校での感染はインフルエンザの流行に大きな影響を与えていると考えられています。学校や幼稚園・保育園では感染が短期間に連続的に広がるため、感染者の出席停止処置や学級閉鎖・休校などは感染の拡大予防に有効と考えられます。感染者の出席停止期間は学校保健安全法により、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児では3日)を経過するまでとなっています。日数の数え方は、その現象がみられた日は算定せず、その翌日を第1日とすることになっています。

いずれの場合も感染者は早期に抗インフルエンザ薬の投与を受け、周囲の人との無用な接触を避けることが重要です。抗インフルエンザ薬の予防投与も有効であることが報告されていますが、安易な予防投薬は耐性ウィルスの出現を誘導する危険性があるため、医療従事者や免疫力が低下した人などの予防投薬の必要性が高い人のみに限定することが望ましいとされています。

肺炎の合併

インフルエンザの感染後に肺炎を合併することが多いことはよく知られていますが、特に高齢者では頻度が高くなります。2002~03年シーズンでのA型インフルエンザの肺炎合併率は下表のように、80歳以上では13.33%と高率に合併が見られます。

A型インフルエンザの肺炎合併率

(インフルエンザ診療マニュアルより引用)

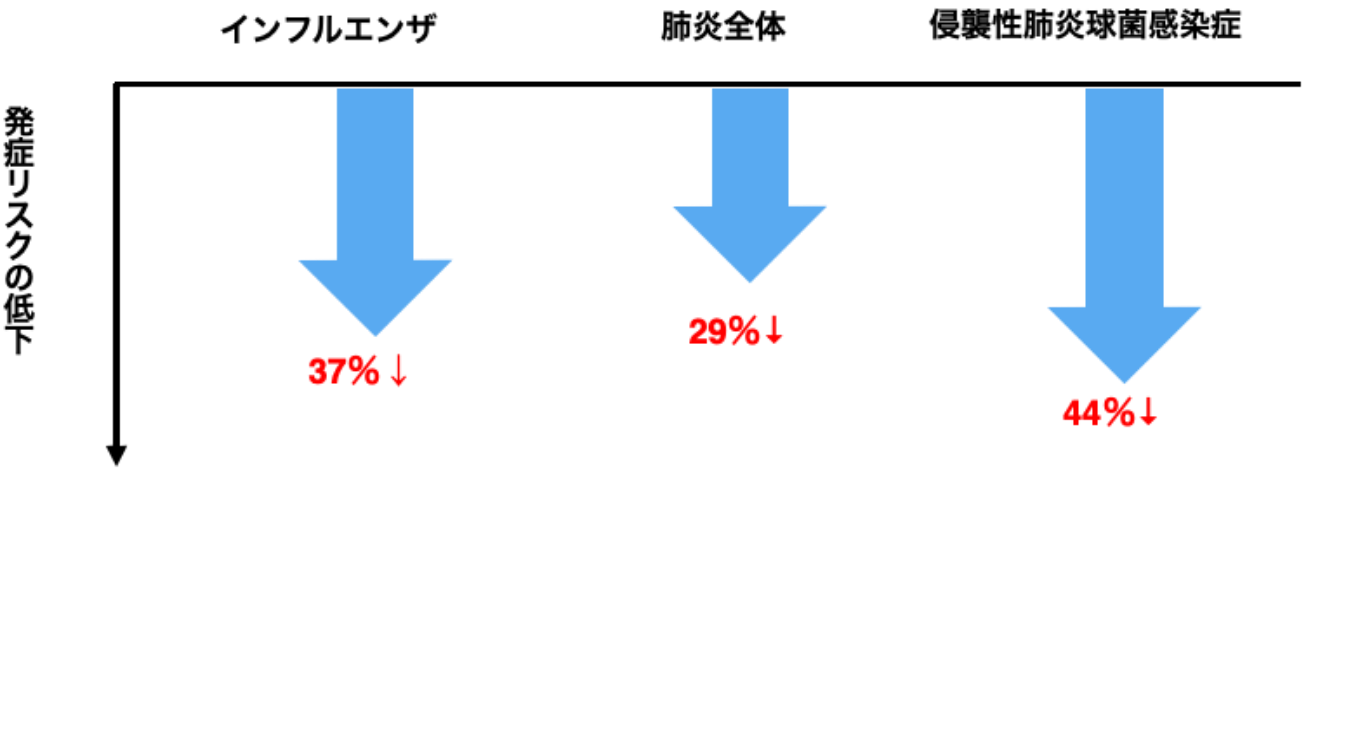

肺炎の原因菌として最も頻度が高いのは肺炎球菌であることから、高齢者の肺炎合併予防において、肺炎球菌ワクチンの接種の有効性が期待されています。スウェーデンの65歳以上の成人25万8,754人を対象とした研究において、インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンを両方接種することにより、インフルエンザと肺炎の発症が大幅に低下することが報告されています。

インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの併用接種における予防効果

インフルエンザ脳症

インフルエンザの重篤な合併症の中でも、インフルエンザ脳症は最も重篤な合併症の1つで、主に小児に発生することが知られています。インフルエンザ脳症の典型的な症状は、インフルエンザ発症後に急速に(平均1.4日)意識障害が進行し、痙攣や頭蓋内圧の亢進症状を呈して、早ければ1日~2日で死亡に至ることもあります。発熱が生じてから48時間以内に痙攣、意識障害、怯えや恐怖、幻覚、幻視、異常行動などが認められたら、脳症の可能性を考える必要があります。

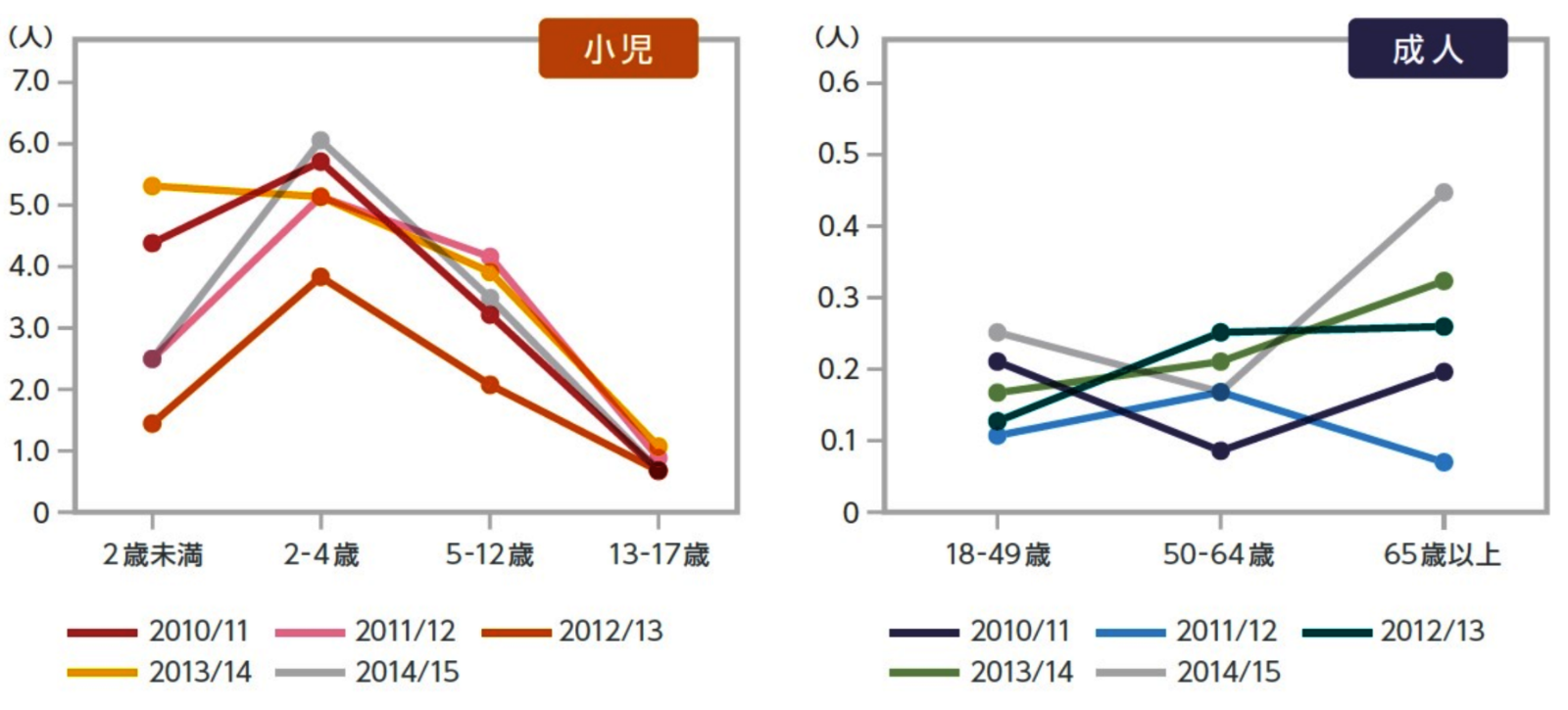

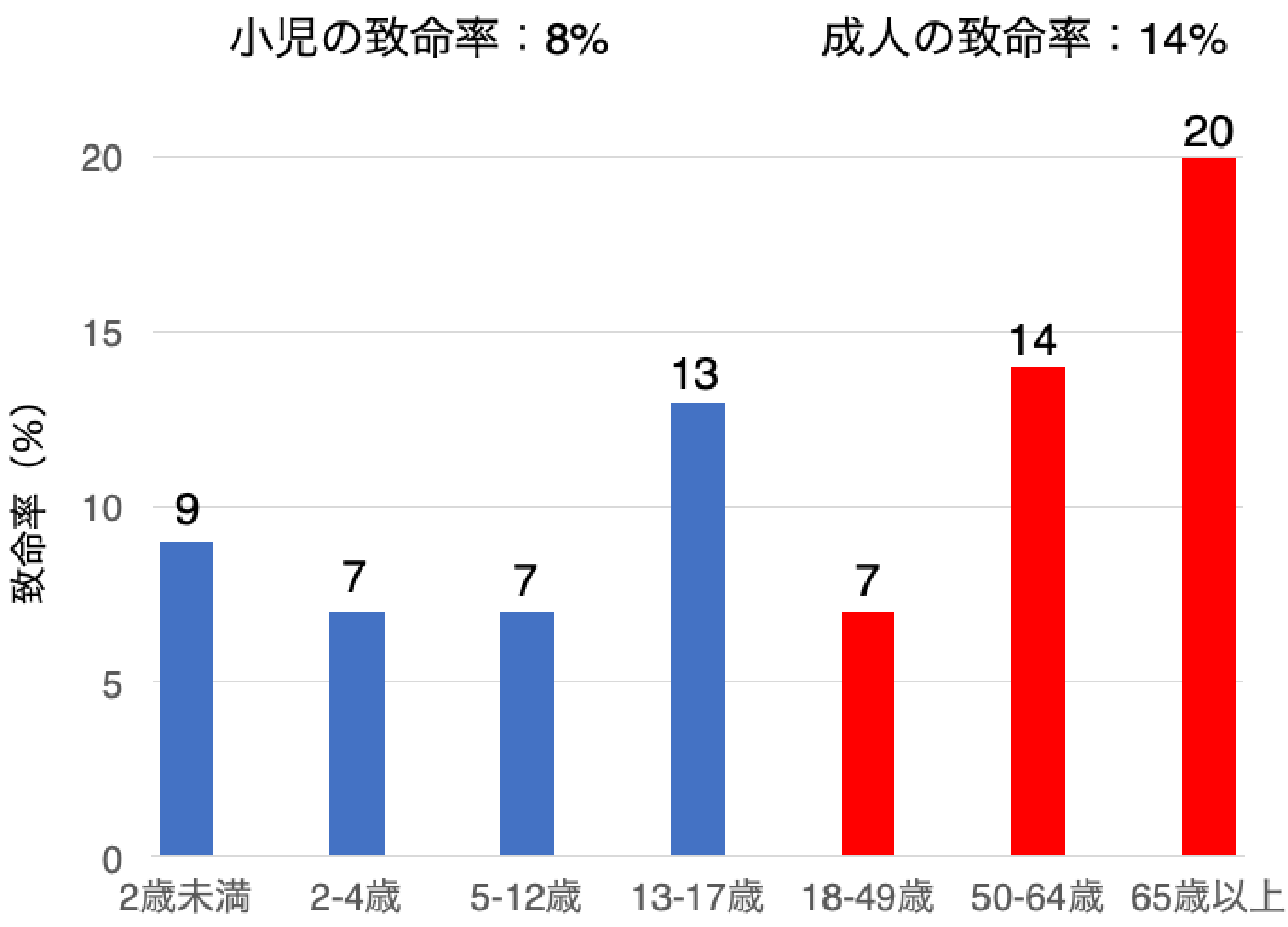

成人におけるインフルエンザ脳症の発症は稀とされ、その実態は不明でしたが、近年になり成人でもインフルエンザ脳症を発症するという認識が徐々に広まっています。2010年からの5シーズンで保健所に届けられたデータからの解析によると、1シーズンあたりのインフルエンザ脳症の発症率は、100万人あたり小児が2.83人、成人が0.19人であり、また致命率は小児で8%、成人で14%であったことが報告されています。

100万人当たりのインフルエンザ脳症発生率の年齢分布

(Okuno H, et al. Clin Infect Dis 2018より引用・改変)

年齢群別にみたインフルエンザ脳症による致命率

(Okuno H, et al. Clin Infect Dis 2018より引用・改変)

解熱鎮痛薬のうち、ポンタールを代表とするメフェナム酸やボルタレンを代表とするジクロフェナクナトリウムは脳炎や脳症の発症との関連性が指摘されており、カロナールを代表とするアセトアミノフェンの使用が脳炎を発症するリスクを1.03倍と増やさないのと比べ、メフェナム酸では4.6倍、ジクロフェナクナトリウムでは3.05倍のリスクになることが報告されています。

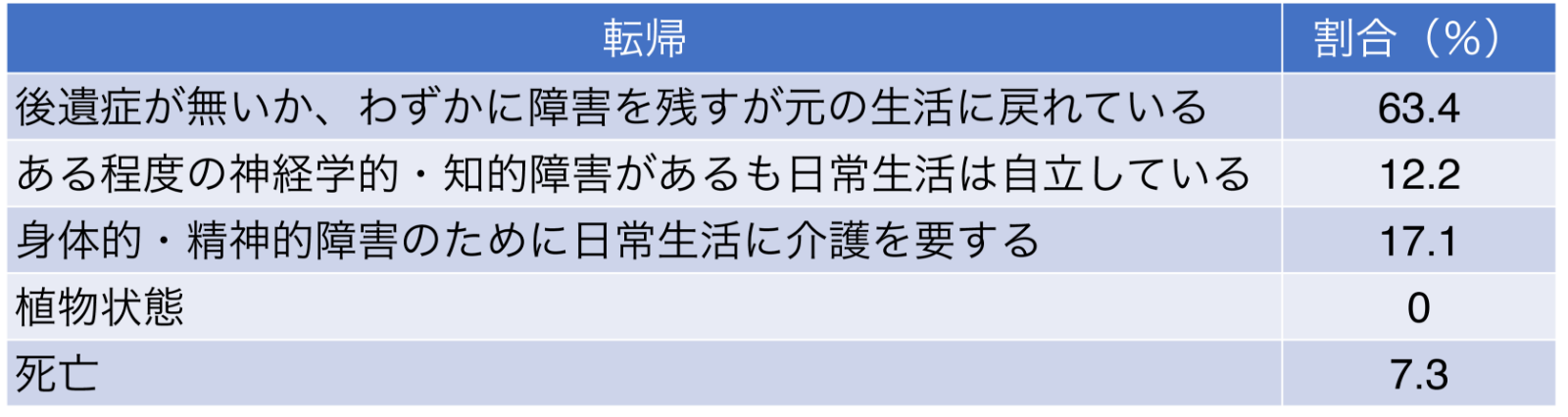

20歳以上の成人のインフルエンザ脳症の転帰について調べた報告では、下表のように大半の症例の予後は比較的良好であり、70%以上の人が自宅や施設などの元いた施設に戻れたと報告されています。

成人のインフルエンザ脳症の転帰

(日経メディカルオンライン2019より引用・改変)